Im Dezember 2022 war in meiner Radio- und Podcastsendung „Café Kraus“ der Autor, Politologe und Doktor der Politikwissenschaft Dr. Dieter Vaupel zu Gast. Wir haben über Dieters Jugend- und Studentenzeit, sein politisches und geschichtliches Interesse und seine Veröffentlichungen gesprochen, aber auch über Judenverfolgung im Nationalsozialismus und die Zeitgeschichte seiner Heimatregion. Dabei berichtete er von seiner Beziehung zu der Zwangsarbeiterin Blanka Pudler, von mutigen Schülergruppen in den 80er Jahren und von der Frage, was Heldentum ist. Außerdem haben wir uns mit seiner Sicht auf eine latente Gefahr von rechts, dem Einfluss von Dieters Großelterngeneration auf Geschichte und mit der Bedeutung von Emotionalität in der Geschichtslehre befasst. Hier zu lesen ist die Verschriftlichung der Sendung, redigiert und aufgearbeitet im März 2024, über ein Jahr nach der Aufzeichnung.

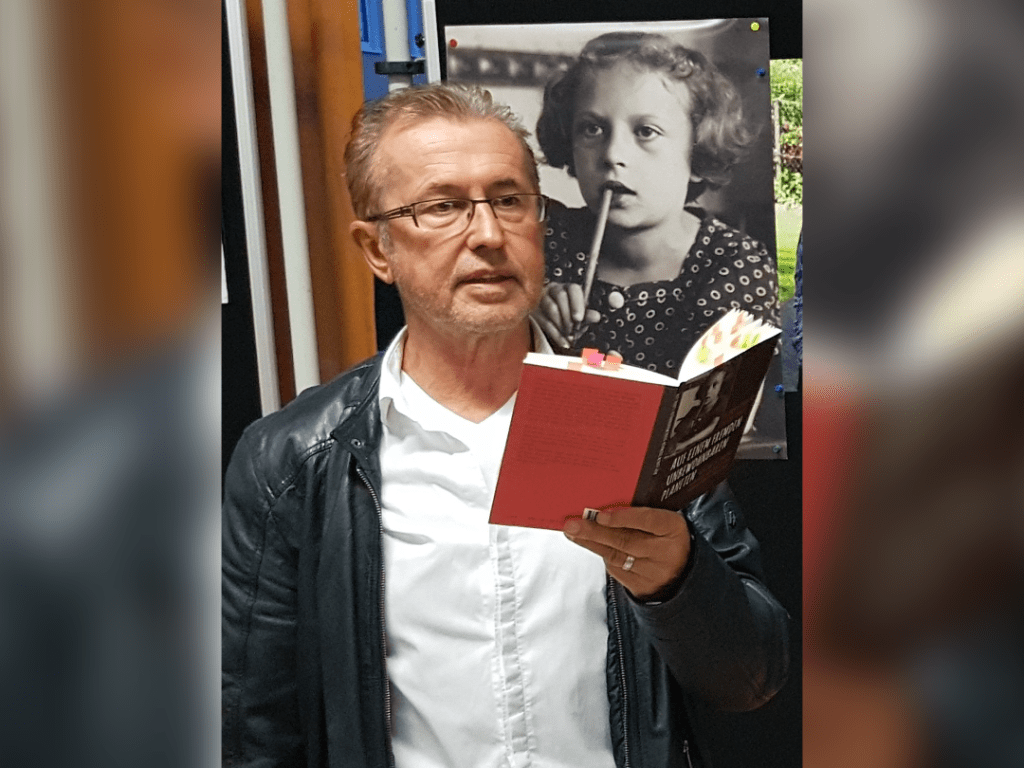

Dr. Dieter Vaupel ist nicht nur Pädagoge und Politologe. Hier stellt er sich vor.

Ich bin 72 Jahre alt und bilde aktuell an der Universität in Kassel Lehrer im Fach Geschichte aus, mittlerweile seit fünf Jahren. Außerdem bin ich als Autor tätig, vor allem in den Bereichen Pädagogik und Geschichtsdidaktik. Ein weiterer besonderer Schwerpunkt von mir ist die regionale Zeitgeschichte.

Wie kam Dieter dazu, diesen Weg einzuschlagen und Themen wie die Geschichte seiner Heimatregion während der NS-Zeit zu behandeln?

Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert, gerade auch für Regional- und Zeitgeschichte. Ich glaube, dabei hat unter anderem meine Oma eine ganz große Rolle gespielt: Ich bin in Spangenberg aufgewachsen und meine Großeltern hatten dort eine Metzgerei. Als ich Kind und Jugendlicher war, habe ich mit meiner Oma viel über Vergangenes und über die Situation in Spangenberg gesprochen. Dabei sprachen wir auch darüber, dass es in Spangenberg eine große jüdische Gemeinde gegeben hatte und dass mein Opa als Metzger teilweise mit dem jüdischen Metzger Moses Katz gemeinsam geschlachtet hatte. Da hatte meine Oma so eine spannende, schwarze Handtasche, in der sie ganz viele Bilder von früher aus Spangenberg aufbewahrte. Und das hat mich, verbunden mit den Erzählungen meiner Oma, irrsinnig interessiert und motiviert, stärker zu schauen, was sich in meinem Ort während der Zeit des Nationalsozialismus ereignet hat.

Dazu habe ich dann eigene Recherchen geführt – auch der Name „Moses Katz“ tauchte da immer wieder auf. Viel später habe ich dann auch seine Geschichte aufgeschrieben: die Geschichte eines jüdischen Metzgers, der in den 1930er Jahren von den Nazis auf das Heftigste malträtiert wurde, wegen seines Glaubens inhaftiert wurde und dann schließlich an den Folgen dieser Haft verstorben ist.

Aber mein Interesse für dieses Thema der regionalen Zeitgeschichte hängt auch ganz eng mit meiner Tätigkeit hier im Werra-Meißner-Kreis zusammen. Ich bin als ganz junger Lehrer in Hessisch Lichtenau an der Freiherr-vom-Stein-Schule gewesen und habe dort im Jahr 1983 begonnen, mit Schülern an einem Projekt zur regionalen Zeitgeschichte zu arbeiten. Die Schüler haben damals eine Frage gestellt: „Was hat sich eigentlich in der Zeit des Nationalsozialismus bei uns hier in Hessisch Lichtenau ereignet?“

Wenn man sich in die Zeit damals hineinversetzt, war das noch eine Frage, die nicht so alltäglich war. Heute setzt man sich mit einer gewissen Distanz offen mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinander, aber damals, vor 40 Jahren, war das noch eine sehr offensive Frage, die auch von vielen kritisch beäugt wurde. Bis dahin war die Zeit des Nationalsozialismus in Hessisch Lichtenau noch weitgehend eine Tabuzone – man hat sich nicht mit dieser Zeit auseinandergesetzt.

Die Arbeit zu dieser Thematik mit den Schülern, auf die ich später noch genauer eingehen kann, hat mich dann motiviert, all das aufzuschreiben, was wir erforscht haben und was ich dann teilweise auch allein weiter erforscht habe. Das hat mir dann den Anstoß gegeben, mich noch stärker mit regionaler Zeitgeschichte zu befassen.

Das sind die beiden Wege, die mich dazu gebracht haben, über Geschichte nicht nur nachzudenken, sondern auch zu sagen:

„Ich forsche da weiter nach, ich will Licht ins Dunkel bringen. Ich möchte etwas aufschreiben über die bis dahin verborgenen, versteckten Geschichten von Menschen, die in unserer Region existiert und diese geprägt haben, damit ihre Geschichte nicht verloren geht.“

Wie findet man bei der Forschungsarbeit Zeitzeugen, die über ihre Erfahrungen erzählen können und wollen?

Natürlich gab es einerseits zu der Zeit, als ich damit begonnen habe, noch andere Möglichkeiten, an Zeitzeugen heranzukommen. Darüber hinaus gab es in den 70er und 80er Jahren ohnehin eine große Bewegung, eine „Geschichtserforschungsbewegung“ – eine Art Ausklang der 68er-Bewegung, zu der ich mich auch dazu zähle, da ich in dieser Zeit groß geworden bin und studiert habe.

Was in Auschwitz und an anderen Orten geschehen war, was mit den großen Tätern war, das war weitgehend bekannt. Auch die Auschwitz-Prozesse waren ja einige Jahrzehnte vorher gelaufen. Aber wir wollten wissen: Wie konnte es denn zu Auschwitz kommen? Daran waren ja noch mehr Menschen beteiligt. Wir interessierten uns für die Zwischenschritte.

Ich habe immer noch im Ohr, wie gesagt wurde: „Aus Spangenberg ist keiner nach Auschwitz gekommen“ – und das ist einfach falsch.

Das kann man herausfinden, wenn man sich in die Forschung hineinbegibt und darum ging es uns. Wir waren eine Generation von Historikern, die Licht ins Dunkel bringen wollten.

Ich und viele andere, die zu der Zeit aktiv waren, gingen zunächst von der Alltagsgeschichte der Menschen aus und versuchten, Informationen von Zeitzeugen herauszubekommen. Wir haben also mit Menschen, die in der Region gelebt haben, gesprochen, die Gespräche damals noch per Kassettenrekorder aufgezeichnet und transkribiert. Das waren die ersten Quellen.

Darüber hinaus haben wir immer wieder versucht, uns weitere Quellen zu erschließen, beispielsweise durch Archive oder Zeitungsquellen, bis wir einen Fundus an Material hatten, mit dem wir zumindest ansatzweise die Lebensgeschichten der Opfer rekonstruieren konnten.

Mit einer dieser Personen, einem Opfer des Nationalsozialismus, hatte Dieter besonders viel Kontakt. Über sie hat er ein eigenes Buch geschrieben: „Auf einem fremden unbewohnbaren Planeten – Wie ein 15-jähriges Mädchen Auschwitz und Zwangsarbeit überlebte“.

Dabei geht es um die 2017 verstorbene Blanka Pudler. Sie hat damals zuerst mehrere Monate lang in Auschwitz gelitten, bevor sie dann in die Sprengstofffabrik bei Hessisch Lichtenau-Hirschhagen gebracht wurde. Dort hat sie bis zum Kriegsende viel Leid durch Zwangsarbeit erfahren.

Das Buch, das ihre Geschichte erzählt, hat Dieter nach Blankas Tod im Jahr 2018 veröffentlicht. Wie lief die Recherche damals ab? Wie ist der Kontakt zu Blanka zustande gekommen und was war sie für ein Mensch?

Das Ganze ist ein Ergebnis der Recherche, die ich mit Schülerinnen und Schülern im Jahr 1983 begann. Ohne den Anstoß der Schüler und ihre Frage, was sich in Hessisch Lichtenau zur Zeit des Nationalsozialismus ereignet habe, wäre dieser Kontakt nie entstanden, genau wie viele andere Kontakte, die ich in dieser Zeit knüpfte.

Es ist sehr bedeutsam, dass junge Menschen da etwas in Gang gesetzt haben, was sonst so nicht zustande gekommen wäre. Die jungen Leute, mit denen ich damals gearbeitet habe, haben damit auch größte Schwierigkeiten gehabt.

Ich hatte Jugendliche in der Gruppe, die haben nach einiger Zeit gesagt: „Das ganze Thema ist mir zu heiß. Meine Eltern haben schon gesagt, ich soll lieber aus dieser Gruppe herausgehen“ – und einige haben das auch getan. Andere hatten Ausdauer und haben gesagt: „Wir wollen es wissen“. Wir haben Interviews mit Menschen aus Hessisch Lichtenau geführt, die gesagt haben: „Hört doch auf damit. Die Zeit ist doch vergangen und vergessen. Wir wollen uns damit nicht mehr auseinandersetzen.“

Aber die Schüler blieben dran und gemeinsam haben wir dann Dokumente gefunden, sind in Archiven gewesen und haben dort Antworten auf unsere Fragen bekommen. Wir hatten allerdings auch viele Schwierigkeiten, unsere Recherche durchzuführen.

Zum Beispiel wurde uns von der Stadt Hessisch Lichtenau gesagt, es gebe keine Dokumente mehr aus der NS-Zeit, obwohl sich Jahre später herausstellte, dass es noch sehr viele Dokumente und Unterlagen gab. Auf dem Boden lagerte die komplette Arbeiterkartei der Sprengstofffabrik Hessisch Lichtenau. Das haben später Historiker herausgefunden, die von der Stadt eingestellt wurden. Sie haben dann diese Quelle genutzt, um die Geschichte der Sprengstofffabrik zu schreiben. Zunächst war es also ein schwieriger Weg, überhaupt an die Informationen heranzukommen.

Ich erinnere mich noch daran: Aus dem Archiv des Internationalen Suchdienstes in Arolsen haben wir eine Antwort erhalten, in der definitiv stand: Es hat in Hessisch Lichtenau ein Konzentrationslager-Außenkommando mit 1000 ungarischen Frauen gegeben, die von Auschwitz nach Hessisch Lichtenau transportiert worden sind. Den gleichen Beleg in ähnlicher Form bekamen wir auch vom Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden.

Und damit hatten wir einen Beleg dafür, dass 1000 jüdische Frauen und Mädchen aus Ungarn in Hessisch Lichtenau zu Zwangsarbeit gezwungen wurden. Und Blanka Pudler war eine von ihnen.

Wir haben dann über ganz viele unterschiedliche Wege Kontakt zu Überlebenden aufgenommen. Ein guter Weg ergab sich, weil wir auf Akten der zentralen Stelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg gestoßen waren: Dort wurde wegen Häftlingstötungen im Lager in Hessisch Lichtenau ermittelt. Diese Ermittlungen sind später von der Staatsanwaltschaft in Kassel weitergeführt worden. In diese Unterlagen hatten wir Einblick und aus ebendiesen Unterlagen konnte ich Adressen von Frauen und Mädchen, die in dem Lager gewesen sind, entnehmen, ebenso wie die Orte, wo sie heute lebten. Daraufhin habe ich sie angeschrieben und wir haben Reaktionen in Form von Briefen bekommen.

Parallel dazu gab es die Idee, ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen nach Hessisch Lichtenau einzuladen. Diese Idee entstand gemeinsam mit einer Geschichtswerkstatt, die sich in der Stadt in der Zeit gegründet hatte. Das waren nicht nur die jüdischen Frauen und Mädchen aus Ungarn. Zwangsarbeiter aus allen Ländern, die von Deutschland überfallen worden waren, sind nach Hessisch Lichtenau verschleppt und zur Arbeit gezwungen worden – zunächst aus Polen, später aus Holland, Belgien, Frankreich, Italien und der Sowjetunion.

Unsere Idee war es, diese Menschen mehr als vierzig Jahre nach Kriegsende zusammenzubringen, um deutlich zu machen:

Wir sind heute eine andere Generation. Wir verurteilen und bedauern zutiefst, was damals passiert ist. Und wir versuchen, durch Begegnung einen Weg zur Versöhnung zu finden.

Bei diesem Treffen war eine dieser Frauen Blanka Pudler. Sie fiel mir gleich auf, weil sie eine sehr warmherzige Frau war. Eine Frau, die sehr gut erzählen konnte. Eine Frau, die jedes Mal, wenn sie von ihrem Schicksal erzählt hat, alles noch einmal durchleben musste.

Wir haben dann zum ersten Mal bei einem Treffen, das hier 1987 stattgefunden hat, für Blanka ein Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der Freiherr-vom-Stein-Schule organisiert. Die Resonanz war beeindruckend, bewegend, es ist nicht in Worte zu fassen. Die Schülerinnen und Schüler haben gemerkt, was das für eine warmherzige Frau war und sie haben tief bedauert, was sie erlebt hatte. Sie haben diese Frau bewundert, weil sie nach Deutschland gekommen war, ohne anzuklagen. Sie war nach Deutschland mit dem Gedanken der Versöhnung gekommen. Man muss sagen, sie ist als eine Freundin gekommen, weil sie eines bemerkt und immer wieder gesagt hat:

Das Deutschland von heute war anders als das Deutschland, was sie damals, vierzig Jahre vorher, erlebt hatte. Sie wollte vor allem mit der jungen Generation über ihr Schicksal sprechen. Ihre „Message“ war dabei: So etwas, wie ihr und ihren Kameradinnen damals widerfahren war, dürfe nie wieder passieren. Sie hat immer wieder verbalisiert, wie wichtig ihr das sei.

Aus diesem ersten Zeitzeugengespräch, aus dieser ersten Begegnung, hat sich dann die Idee ergeben, etwas Dauerhaftes daraus zu machen: regelmäßige Gespräche mit Blanka Pudler auch an anderen deutschen Schulen. Blanka war sofort dazu bereit. Sie ist in den darauffolgenden Jahren, von 1987 bis zu ihrer Krankheit im Jahr 2014, jedes Jahr in Deutschland gewesen. Manchmal war sie zweimal im gleichen Jahr hier, meist eine Woche lang. Diese Woche war vollgepackt mit Terminen, vollgepackt mit Gesprächen.

Viele dieser Gespräche habe ich begleitet und häufig für ihre Unterkunft gesorgt, teilweise ist sie auch bei meiner Familie untergekommen. Dadurch haben wir ganz, ganz viele Gespräche geführt und ich hatte immer die Idee, ihre Geschichte aufzuschreiben. Ich habe ihr auch immer gesagt, dass ich ihre Geschichte aufschreiben möchte. Sieben oder acht Jahre vor ihrem Tod habe ich dann damit angefangen. Das waren dann Fragmente, einzelne Kapitel und Abschnitte, bei denen ich mich sehr eng an dem orientierte, was sie den Jugendlichen immer wieder erzählt hatte. Ich gab sie ihr zum Lesen und sie war begeistert davon und freute sich, dass ihre Geschichte aufgeschrieben worden war.

Aber es geriet nach und nach in Vergessenheit, Blanka war ja noch da und niemand konnte ihre Geschichte so gut erzählen wie sie selbst. Sie war ja auch jedes Jahr in Deutschland, außerdem war ich in dieser Zeit auch beruflich noch sehr aktiv – ich war 15 Jahre lang Schulleiter einer Gesamtschule. Dadurch fehlte mir damals auch die Zeit dazu, es wirklich aufzuschreiben.

Die Idee des Buches wurde eigentlich erst dann realisiert, als Blanka gestorben war. Ich hatte ihr immer versprochen: „Blanka, deine Geschichte und die Geschichte deiner Lagerkameradinnen soll nicht verloren gehen.“ Also war für mich klar, dass ihre Geschichte jetzt aufgeschrieben werden musste, damit das, was sie als 14, 15 Jahre junges Mädchen erlebt hatte, auch für diejenigen jungen Menschen erhalten bleibt, die Blanka nicht mehr kennenlernen konnten. Mit ihrem Buch wollte ich natürlich auch ihre Botschaft weitergeben:

„Was wir erlebt haben zeigt, wohin Hass und Intoleranz führen können. Deshalb komme ich nach Deutschland, um zu zeigen: Das darf nie wieder sein, das darf nie wieder passieren.“

Das Buch war ein großer Erfolg und seitdem sind noch einige denkwürdige Dinge gefolgt. Unter anderem gab es eine Menschenkette zum Gedenken an die Opfer der NS-Zeit, mitorganisiert durch die Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau. Sogar eine Schulumbenennung, beispielsweise zur „Blanka-Pudler-Schule Hessisch Lichtenau“, wird diskutiert. Die Geschichte von Blanka lebt also nicht nur durch dieses Buch, sondern durch die gesamte Arbeit von und mit ihr weiter.

Wie ist es mit der Schülergruppe, die damals mit Dieter geforscht hat? Hat er heute noch Kontakt zu ihnen? Was für Menschen sind aus ihnen geworden?

Einen Kontakt zu einer Person, die in der zweiten Gruppe war, die ich betreut habe, gibt es: der ehemalige Landrat Stefan Reuß. Er gehörte dieser Gruppe an und ist dem Thema immer verbunden geblieben, das hat er mir in einem persönlichen Gespräch gesagt. Er ist auch immer ein Unterstützer der Erforschung dieser Zeit gewesen, auch in seiner Rolle als Landrat des Werra-Meißner-Kreises.

Ansonsten gestaltet sich das schwierig, direkten Kontakt habe ich ansonsten eigentlich zu niemandem aus dieser Gruppe mehr. Nach der Schulzeit ist das weitgehend abgebrochen. Vor der Corona-Krise hatten wir die Idee, Schülerinnen und Schüler aus dieser Gruppe an die Schule einzuladen und sie mit der heutigen Schülergeneration ins Gespräch zu bringen. Das ist damals dann allerdings leider aufgrund der Pandemie nicht zustande gekommen.

Aber die Idee würden wir ganz gerne wieder aufgreifen. Es wäre ein ganz spannendes Projekt, diese Begegnung der Generationen wirklich in Gang zu setzen, denn es sind unterschiedliche Ansätze, mit denen diese beiden Generationen an die Thematik herangehen.

Der Generation der 80er Jahre ging es darum, die Geschichte des eigenen Ortes aus dem Vergessen zu reißen, jeden einzelnen Menschen und die Schicksale nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Es ging darum, auf das Individuum und den Umgang einer Stadt wie Hessisch Lichtenau mit dieser Vergangenheit zu schauen.

Die Generation heute hat sich sehr stark durch die Person Blanka Pudlers ansprechen lassen. Ich weiß, dass ihr Schicksal und die Haltung, die sie bewiesen hat, ganz viele Menschen und auch ganz viele Jugendliche bewegt hat.

Ich habe das Gefühl, der Generation heute geht es ebenfalls darum, sich mit dem Schicksal und den Erlebnissen der Menschen auseinanderzusetzen, die damals Zwangsarbeit leisten mussten. Der Unterschied ist aber, dass sie sich auch ganz gezielt und bewusst damit auseinandersetzen wollen, um zu zeigen: Wir sind heute anders und wir setzen uns dafür ein, dass es nie wieder zu solchen Situationen kommt.

Diese Entwicklung einer Erinnerungskultur und der Blick darauf, auf welche Weise sich diese Verfolgung von Minderheiten entwickelt hat, wird heute im Unterricht stark in den Fokus gerückt. Dieser Fokus auf das „Nie wieder“ war in den 80er Jahren noch weniger stark ausgeprägt. Es ging damals noch mehr um die Aufarbeitung, die heute als Grundlage dient.

Im Jahr 1990, kurz nach der Hochphase der Forschungsarbeit, promovierte Dieter im Fach Politikwissenschaften. Was hat ihm diesen Impuls gegeben?

Das Forschungsprojekt mit den Schülern habe ich begonnen, als ich noch Lehrer in Hessisch Lichtenau war. Durch unsere Forschung und auch durch die Forschung, die ich ohne die Schüler aus eigenem Antrieb weitergeführt habe, habe ich alle möglichen Kontakte geknüpft. Ich habe geschaut, wie man sich mit Menschen in der Region vernetzen kann, die zu einer ähnlichen Thematik der regionalen Zeitgeschichte forschen. Da gab es damals eine Gruppe, die sich mit dem Thema „Nordhessen im Nationalsozialismus“ befasst hat. Dazu sind in den 80er Jahren viele Publikationen entstanden. Der Impulsgeber dafür war Professor Ditfried Krause-Vilmar, der dieses Projekt federführend geleitet hat.

Im Rahmen meiner Recherche und der damit verbundenen Vernetzung mit diesen Menschen habe ich dann Kontakt zu ihm bekommen und irgendwann kam die Frage auf, ob ich dazu nicht etwas veröffentlichen wolle. Ich habe dann damit begonnen, etwas zu veröffentlichen: ein kleines, rotes Buch, das bei vielen hier im Landkreis immer noch verbreitet ist. Es hieß „Das Außenkommando Hessisch Lichtenau des Konzentrationslagers Buchenwald 1944/45“ und ist im Rahmen der Reihe „Nordhessen im Nationalsozialismus“ erschienen. Diese Veröffentlichung hat eine sehr gute Resonanz gefunden, aber für mich und auch für Professor Krause-Vilmar war damit das Thema noch nicht beendet. Da steckte einfach noch mehr drin.

Je länger und intensiver ich mich mit dem Thema beschäftigte, desto mehr Kontakte hatte ich, auch international, zu Frauen, die in dem Lager in Lichtenau gewesen sind. Dabei tauchten auch Fragen der Entschädigung nach 1945 auf, die bisher unbeantwortet waren.

Man hat das Thema der Entschädigung, vor allen Dingen von Seiten der deutschen Industrie, lange „zugedeckt“ gelassen.

Der Besitzer des Rechtsnachfolgers der Firma in Hessisch Lichtenau, der „Gesellschaft m.b.H. zur Verwertung chemischer Erzeugnisse“, kurz „Verwertchemie“, war Friedrich Flick – das Ganze gehörte zum Konzern der Dynamit Nobel AG. Von diesem Nachfolger sind nach 1945 die Fragen der Entschädigung zunächst nicht beachtet worden. In den 70ern und noch verstärkter in den 80er Jahren spielte diese Thematik aber eine Rolle. Die Auseinandersetzung mit der Entschädigungsfrage war dann noch einmal ein ganz neuer Forschungsansatz. Im Gespräch kam so die Idee auf, sie als ein größeres Forschungsprojekt weiterzuführen und die Recherchen von der Geschichte der Frauen und Mädchen während der Zeit ihrer Zwangsarbeit auch auf die Geschehnisse nach 1945 auszuweiten.

Wohin gingen sie? Welche Probleme gab es nach dem Kriegsende für sie? Welche gesundheitlichen Folgen hatte ihre Arbeit mit giftigen Sprengstoffen? Wurden sie auf irgendeine Weise durch die Bundesrepublik Deutschland für ihr Leid, die Freiheitsberaubung oder die Konzentrationslagerhaft entschädigt? Gibt es Bemühungen seitens der Industriekonzerne, sie in irgendeiner Weise zu entschädigen?

Das Weiterführen solcher Fragestellungen bot sich an und daraus wurde für mich dann das Thema meiner Dissertation: „Spuren die nicht vergehen. Eine Studie über Zwangsarbeit und Entschädigung“.

Im Rahmen der Dissertation erschloss sich noch einmal neues Material, unter anderem viel Material aus dem Archiv in Auschwitz. Ich war in Ungarn und Israel und habe dort viele Gespräche mit Überlebenden des Außenkommandos Hessisch Lichtenau geführt und aufgezeichnet. Auch in Israel war ich in diversen Archiven, zum Beispiel in dem der Claims Conference, die sich intensiv mit der Entschädigungsfrage befasste. Akten von dort konnte ich einsehen und Kopien davon mit nach Deutschland nehmen. Das alles habe ich dann für meine Dissertation ausgewertet, die sich somit neben der Verfolgungsgeschichte auch mit dem Schicksal dieser Frauen nach Kriegsende beschäftigt.

Auch Blanka Pudlers Weg nach dem Ende des Weltkrieges war schwer. Nachdem das Lager in Hirschhagen aufgelöst wurde, wurde sie zunächst in einige andere Lager gebracht und dort weiter zu Arbeit gezwungen, bis diese ebenfalls evakuiert wurden. Das Ende dieser Strapazen erfolgte letztlich durch die amerikanische Armee. Sie befreiten die Gefangenen auf einem langen Fußmarsch in der Nähe von Wurzen (Leipzig), der für einige der Frauen bereits mit schweren Verletzungen oder sogar dem Tod geendet hatte. Sie wurden an die Rote Armee übergeben, welche die Überlebenden nach Polen brachte. Von dort aus kam Blanka mit ihrer Schwester über Umwege zurück nach Budapest, wo sie auch mit ihren beiden anderen Schwestern wieder aufeinandertraf.

So hatte sie die Chance, eine Art „neues Leben“ zu beginnen. Allein durch den weiteren, gefährlich langen Fußmarsch, den dieser Weg erforderte, bot sich diese Chance bei Weitem nicht allen Befreiten.

Jugendliche, die Blankas Geschichte heute lesen, sind laut Dieter oft sehr ergriffen davon und bezeichnen Blanka als „Heldin“. Die Menschen können sich solche Geschichten zum Vorbild nehmen und darin Stärke finden. Parallel zu diesem positiv zu bewertenden Phänomen einer aufgeklärten Erinnerungskultur ist es logisch, dass die Menge der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus dieser Zeit immer weiter schrumpft. Wie sollte man Dieters Meinung nach mit denjenigen Menschen umgehen, die noch am Leben sind und etwas zu berichten haben?

Es wird ja bereits sehr viel interviewt und gesammelt, um dem Vergessen vorzubeugen. Im Spielberg-Archiv (Dieter spricht hier vom Steven Spielberg Jewish Film Archive) beispielsweise findet man sehr viele Interviews, die mit Überlebenden verschiedener Konzentrations- und Vernichtungslager geführt wurden. Solche riesigen Archive und Zeitzeugenberichte können natürlich die direkte Begegnung mit dem Menschen nicht ersetzen. Aber es ist eine Möglichkeit, zumindest etwas festzuhalten.

Was mir dabei auch immer wichtig ist, ist auch das emotionale Festhalten der Geschichten. Das ist durch Aufzeichnungen sehr gut umsetzbar. Im Vorwort zu Blankas Buch schrieb ich etwas, was Blanka und mir klar war: Es soll ein bewegendes, emotionales Buch sein. In meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Lehrer habe ich gelernt, dass diese Art von Geschichte etwas auslöst und Menschen bewegt. Sie führt zu Reaktionen und Konsequenzen – speziell an der Freiherr-vom-Stein-Schule sieht man, wie sehr das aufgenommen wurde, wie sehr man sich mit Blanka als Person identifiziert und wie sehr es die Menschen beschäftigt.

Wie war es ihr möglich, in einer solchen Situation als 14 Jahre altes Mädchen zu überleben? Sie wurde unter schlimmsten Bedingungen nach Auschwitz gebracht, wusste nicht, wo ihre Schwester sich befand, durfte ab dem Moment der Ankunft ihren Vater nicht mehr sehen, welcher in Dachau im Arbeitslager ermordet wurde. Auch von ihrer Mutter wurde Blanka direkt nach ihrer Ankunft im Vernichtungslager getrennt, weil diese zu alt war und sofort in den Gaskammern umgebracht wurde.

Blanka hatte nicht einmal die Möglichkeit, um ihre Mutter zu trauern.

Es war ein ständiger Überlebenskampf. Sie fand ihre ältere Schwester zum Glück wieder und schaffte es, diese schlimme Zeit mit ihr gemeinsam durchzustehen. Ich glaube, die beiden haben nur überlebt, weil sie einander hatten. Sie boten sich Nähe und kümmerten sich umeinander.

Blanka hat trotz all dieser schlimmen Erlebnisse offensichtlich ihren Lebensmut und ihren Optimismus nie verloren. Das zeigte sich auch später, als ich und viele Schülerinnen und Schüler sie kennenlernen konnten: Sie war eine Kämpferin, eine optimistische Kämpferin. Sie hat sich nicht so schnell unterkriegen lassen. Und ich glaube, dass die junge Generation heute auch dieses Attribut an jemandem wie Blanka bewundert. Blanka hat einen Weg gefunden und im Nachhinein eine ganz klare Position eingenommen, wodurch sie zu einem Vorbild für junge Menschen geworden ist.

Ich habe auch zu anderen Personen geforscht und veröffentlicht. In diesem Zusammenhang fällt mir auch eine Arbeit über einen Widerstandskämpfer aus der Region, Egbert Hayessen, ein, die ich auch mit Schülern begonnen habe.

Er stammt aus einem kleinen Dorf namens Gensungen, ist als junger Mann zum Militär gegangen und hat dort Karriere gemacht. Er kam mit Stauffenberg in Kontakt und schloss sich dessen Widerstandsbewegung an. Im Rahmen der „Operation Walküre“ hatte er wichtige Aufgaben zu erledigen. Von dem Fehlschlagen dieser Operation weiß heute jeder, Stauffenberg und andere wurden direkt hingerichtet, wohingegen Hayessen zunächst verhaftet wurde. Am 15. August 1944 wurde er dann zum Tode verurteilt und in Plötzensee erhängt. Als ich mit den Schülern begann, Egbert Hayessens Geschichte und sein Schicksal zu erforschen, bemerkte ich, was das für diese jungen Menschen bedeutete.

Die Region hatte ihn vergessen. Dass es ihn hier einmal gab und dass er irgendetwas mit dem Widerstand zu tun hatte, wussten einige zwar, aber wir brachten Licht ins Dunkel und deckten seine ganze Lebensgeschichte auf. Im Zuge dessen habe ich gesehen, wie dieser junge Mann, der jung verheiratet war, kleine Kinder hatte, eigentlich ein Mitläufer war, sich an einem entscheidenden Punkt dann dafür entschied, zu sagen: „Ich mache das nicht mehr mit!“ Und ich habe bemerkt, wie diese Entscheidung die Schüler faszinierte und ihnen Orientierung bot.

Und genau das, denke ich, brauchen junge Menschen heute: Menschen, mit denen sie sich identifizieren können. Dann kann man so eine Person, eine Person wie Blanka, aus der Geschichte in die Gegenwart holen und daraus Rückschlüsse für die Gestaltung einer menschenwürdigen Zukunft ziehen.

Eigentlich ist das primäre Ziel von Geschichtsunterricht eine zentrale Einsicht: Geschichte ist nicht nur etwas Vergangenes, sie kann uns in der Gegenwart etwas mit Bedeutung sagen, sie kann Orientierung und Sinn bieten. Und Ideen zu einer menschenwürdigen Zukunftsgestaltung können sich aus der Erschließung dieser Einsicht ergeben.

Und beide Projekte, Blanka Pudler und Egbert Hayessen, sowie viele weitere, zeigen uns, wie Geschichte und Gegenwart miteinander verknüpft sind. Sie zeigen aber auch, dass das, was diese Menschen erlebt haben, nicht umsonst gewesen ist, sondern dass man heute damit etwas anfangen kann.

Auch in unserer Demokratie heute, trotz unseres sehr fortschrittlichen Grundgesetzes mit Menschenrechts- und Menschenwürdegarantie, schlummert immer noch etwas. Das sieht man beispielsweise daran, dass erst vor Kurzem wieder eine terroristische Gruppe von Reichsbürgern aufgeflogen ist, die einen Umsturz planten (hier spricht Dieter von diesem Vorfall im Dezember 2022). Es ist auch heute wichtig, auf die Demokratie aufzupassen, dafür zu kämpfen und sich dafür einzusetzen. Und dabei können Vorbilder aus der Geschichte natürlich helfen.

Sieht Dieter im Moment eine Gefahr von rechts?

Ich sehe es nicht als eine dominante Gefahr, aber durchaus als eine latente Gefahr. Und mit dieser latenten Gefahr müssen wir leben und uns auseinandersetzen. Weil diese Gefahr noch nicht gebannt ist, ist es wichtig, sich kritisch mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wir dürfen dabei nicht einschlafen. Wir müssen die Geschichte unserer Demokratie und ihre Werte sehen und erkennen, dass wir sie aktiv zu verteidigen haben.

Jeder Mensch muss die Demokratie mit all den Errungenschaften, die wir aus ihr gewonnen haben, verteidigen, um die Menschenwürde zu schützen.

Infolge multipler Krisenherde wie der Corona-Pandemie und des Kriegs in Europa gewinnt auch die politische Rechte immer mehr an Zuspruch. Die Meinungen im politischen Diskurs waren selten polarisierter, lauter und gespaltener als aktuell. Das kann Jugendliche und junge Erwachsene verunsichern. Kann auch hier der Geschichtsunterricht Orientierung bieten und bei der Einschätzung und Einordnung helfen?

Genauso ist es. Die Verzahnung von dem, was Geschichte ist und dem, was aktuell passiert, muss im Geschichtsunterricht geleistet werden. Er soll zum Denken und zur Verknüpfung von Gegenwärtigem und Vergangenem herausfordern, das ist das Entscheidende. Das, was im Unterricht behandelt wird, muss Sinn machen. Und Sinn macht es immer dann, wenn es Bedeutung für Schülerinnen und Schüler hat.

Das bedeutet auch, dass ein Geschichtsunterricht wie vor 30 Jahren, voll mit purer Wissensverinnerlichung und ohne die Frage, was man mit diesem Wissen anfangen kann, nichts bewegt. Er ist tot.

Moderner Geschichtsunterricht verzahnt Ereignisse wie beispielsweise den Ukraine-Krieg mit dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Vor Kurzem hatte ich da ein sehr schönes Beispiel: Ein Student hat sich mit dem Thema „Sudetenland – Heim ins Reich“ auseinandergesetzt. Er hatte eine Postkarte aus der Zeit mitgebracht, auf der die Parole stand. Dort stand weiter: „Wir danken dem Führer“. Im Seminar haben wir dann überlegt, ob man mit dieser Karte, einem historischen Zeugnis, an das man Fragen stellen kann, im heutigen Geschichtsunterricht etwas anfangen kann.

Der Student hat sofort Beziehungen zu heute hergestellt: die Münchener Konferenz damals war Teil einer Appeasement-Politik. Es hieß: „Nur Hitler nicht ins Handwerk pfuschen, lasst ihn ruhig mal machen, dann gibt’s keinen Krieg, dann halten wir Ruhe“. Und den Krieg gab es am Ende dann doch. Hierzu stellte dieser Student einen Vergleich mit der von Putin annektierten Krim an. Er folgerte einen ähnlichen Appeasement-Ansatz, der letztendlich einen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zur Folge hatte.

Das ist in meinen Augen ein gutes Beispiel dafür, wie man heutige Ereignisse durch historische Hintergründe noch einmal anders einschätzen kann. Im Geschichtsunterricht geht es auch darum, junge Menschen dazu zu befähigen, aus der Analyse heraus Urteile abzugeben – Sachurteile aus der geschichtlichen Sicht, aber aus dem Blickwinkel von heute. Die eigene Einschätzung der Bedeutung eines Sachverhaltes und der relevanten Positionen dazu, eine multiperspektivische Herangehensweise, die kontroverse Betrachtung von Dingen, diese Dinge sind wichtig.

Viel Wissen ist immer noch viel zu wenig. Es geht darum, zu denken, weiterzudenken und Position zu beziehen.

Und dazu eignen sich solche Beispiele. Im Geschichtsunterricht gilt es als Lehrperson auch immer wieder zu schauen, welche zentralen Fragen an geschichtliche Ereignisse gestellt werden können. Man sollte sich zum Beispiel nicht nur mit den Zahlen und Fakten rund um Napoleon befassen, sondern auch eine entscheidende Frage bearbeiten, die Aktualität hat: War Napoleon ein Diktator oder ein genialer Staatsmann?

Auch zu Egbert Hayessen und Stauffenberg gibt es solche entscheidenden Fragen. Sie waren lange Mitläufer, Stauffenberg hatte in den 30er Jahren antisemitische Tendenzen und war lange ein Befürworter des Nationalsozialismus. Das hat sich dann später geändert und er plante mit einer Gruppe von Männern, Hitler zu töten. Da stellt sich die Frage: Ist Stauffenberg ein Held?

Zu solchen Fragen muss man unterschiedliche Positionen kennenlernen, man muss sich damit auseinandersetzen, damit die Schülerinnen und Schüler zu einer Antwort auf diese Frage kommen können. So stelle ich mir Geschichtsunterricht vor: Die Schüler haben Ausgangsfragen, sie sind dazu gezwungen, nachzudenken, sich mit unterschiedlichen Positionen auseinanderzusetzen und dadurch zu einem eigenen Urteil und einer eigenen Begründung zu kommen.

Auch für Historiker ist das letztlich so. Zu fast allen Ereignissen gibt es ganz unterschiedliche Positionen. Und Geschichte, wie wir sie heute in Büchern lesen und in Dokumentationen sehen und hören, ist immer interpretierte Geschichte. Das muss auch für die Schülerinnen und Schüler deutlich werden. Es gibt unterschiedliche Blickwinkel auf Geschichte und unterschiedliche Herangehensweisen an Geschichte. Ereignisse werden kontrovers gesehen und damit muss ich mich auseinandersetzen und versuchen, dazu meine eigene, begründete Position zu finden.

Der Themenkomplex rund um den zweiten Weltkrieg, den Holocaust und den Nationalsozialismus ist hochemotionaler Natur und liegt noch nicht so weit in der Vergangenheit, dass er nicht mehr greifbar ist. Hier richtet man bewusst den Blick darauf, dass daran Menschen beteiligt waren, wie die Gesellschaft zu der Zeit aussah, wie sich so eine Gefahr entwickeln konnte. Das macht dieses Thema wahrscheinlich auch für fast alle Schülerinnen und Schüler so interessant. Was kann Geschichtsunterricht noch tun, um effektiver zu werden?

Der Unterrichtsstoff muss etwas mit dem Lernenden selbst zu tun haben. Es gibt beim Thema Nationalsozialismus die Doktrin: Dieses Thema kommt erst ab der zehnten Klasse dran. Das macht es natürlich noch einmal spannend für Schülerinnen und Schüler in der sechsten, siebten, achten Klasse. Man müsste diskutieren, ob dieser Zeitpunkt nicht vielleicht zu spät angesetzt ist. Einstellungen bilden sich viel früher.

Noch dazu kommt, dass die Schüler, genauso wie wir auch, nicht in einer isolierten Welt leben. Der Unterricht ist nicht die einzige Informationsquelle der Schüler. Geschichtsbewusstsein bildet sich schon lange vorher. Daran sind natürlich außerschulische Institutionen wie Filme, Bücher und Erzählungen von anderen beteiligt. Dieses Bewusstsein bildet sich also unabhängig vom Unterricht. Schon in der Grundschule und danach immer wieder haben Schüler Berührungspunkte mit dem Thema Nationalsozialismus. Solche Themen sind für sie spannend. Heute müsste man sich, auch angesichts der medialen Vielfalt, Wege überlegen, auch jüngere Menschen an das Thema heranzuführen.

Im Moment mache ich ein Seminar an der Uni in Kassel zum Thema „Stolpersteine als Unterrichtsprojekt“. Da gibt es ganz interessierte Studierende, die Lehramt für die Primarstufe studieren. Wir überlegen uns auch Möglichkeiten, wie man so junge Menschen an dieses Thema der Stolpersteine, im Zusammenhang mit der NS-Zeit also auch an die Judenverfolgung und den Holocaust, heranführen kann. Es muss ein Unterricht sein, der Sensibilitäten und Altersgemäßheit berücksichtigt, aber das Thema nicht tabuisiert.

Der emotionale Zugang spielt da eine ganz wichtige Rolle. Über Einzelpersonen, über Kinderschicksale zum Beispiel. Ich habe mich dahingehend kundig gemacht, es gibt sehr feinfühlige und sehr gute Literatur für Kinder zu diesem Thema. Darin werden Schicksale einzelner Personen in den Vordergrund gestellt. Es wird so erzählt, dass auch ein Kind in der dritten oder vierten Klasse damit etwas anfangen kann und sich auf eine vorsichtige Weise dem Thema nähert. Dabei werden Tabuzonen aufgelöst. Es ist auch eine Hilfe bei der Verhinderung von extremen Einstellungen, die sich bilden können.

Welchen Appell hat Dieter an die Menschen? Was will er noch loswerden?

Vor allen Dingen liegen mir hierbei junge Menschen und zukünftige Lehrer am Herzen:

Ich kann nur ermutigen, Themen nicht zu tabuisieren. Packt die Themen an und setzt euch auch mit kritischen Themen auseinander. Es gibt erfahrungsgemäß manchmal Widerstände dabei. Aber wenn man von einer Sache überzeugt ist, wenn man etwas bewegen will und wenn einem klar ist, wie wichtig es ist, dann ist man auch bereit, diese Widerstände zu überwinden.

Das ist mein Appell: sich nicht von Widerständen zurückhalten zu lassen, sondern die Dinge, die man wichtig findet, anzugehen.

Dieter Vaupels Homepage

Das Buch von und über Blanka Pudler kaufen

Das komplette Interview als Podcast auf Spotify:

Titelfoto: Dieter Vaupel.

Hinterlasse einen Kommentar